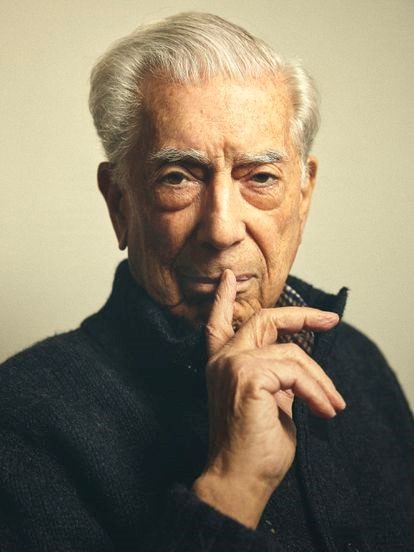

La dimensión antropológica de la poética de la ficción vargasllosiana

Escribe: Jorge Valenzuela Garcés.

Vargas Llosa es un escritor cuya preocupación por la naturaleza de la novela y el estatuto de la ficción y sus efectos ha producido un corpus interesante de textos críticos. A lo largo de los años estos textos han cumplido la función de postular que la creación de ficciones es una actividad que modela la vida de los seres humanos, empezando por la de los propios escritores, y que las novelas, en las que encarnan esas ficciones, son dispositivos de gran potencia cognitiva, dado el amplio espectro de actividades que se ponen en funcionamiento en el proceso de representación de la realidad.

Aun cuando el universo de las teorías de la ficción se presenta, a inicios de este siglo, amplio y complejo , creemos que es posible identificar la filiación antropológica de la poética vargasllosiana de la ficción que, sin duda, compromete sus concepciones de la novela como especie literaria y los temas que trata. Esta filiación se establece a partir de una idea que es capital en su pensamiento: las ficciones son el espacio en el que los seres humanos convocan lo posible y en las que les es dado vivir otras vidas en las que procuran alcanzar una plena realización. Sumemos a esta idea otra no menos importante relacionada con la profunda necesidad que tiene el hombre de consumir ficciones. Para Vargas Llosa, el espacio de la ficción, finalmente, se convierte en un mecanismo que le permite soportar el influjo que la realidad tiene sobre él.

Vargas Llosa emplea frecuentemente, en sus reflexiones, el término mentira para referir el concepto de ficción. Esta licencia en el empleo del término apunta a destacar, de la manera más simple, el hecho puro de la invención a través de una construcción verbal y no supone, en absoluto, la oposición al concepto de verdad (moral, documental, referencial) que en una novela, por ejemplo, dependería, para Vargas Llosa, no de la correspondencia entre las palabras y los hechos, sino de la capacidad de una novela para persuadir al lector, es decir, para hacerle vivir la ilusión de una realidad tan poderosa como la que experimenta en la práctica. Esta aclaración es pertinente pues no sería posible entender la propuesta vargasllosiana en sus términos, esto es, en esa dimensión en la que considera a la ficción como esencial en la vida de los seres humanos en tanto espacio en que se consolida lo posible y no lo verdadero.

Son varios los aspectos que conforman la reflexión de Vargas Llosa en torno al fenómeno de la ficción. En lo que sigue, abordaremos el referido al modo en que las ficciones se constituyen en dispositivos de gran potencia cognitiva a partir de la relación estética que establecen con el lector. Realizaremos este estudio a partir del análisis de su artículo “El arte de mentir” (1984) destacando su raíz antropológica en el entendido que las ficciones nos permiten alcanzar un conocimiento sobre nosotros mismos a partir del modo en que ellas plasman universales relacionados con los deseos humanos y con la forma en que se configura el tiempo y el espacio. Debe quedar claro que este aspecto se entrecruza con otros de su poética y que esta profunda interrelación demuestra la consistencia con la que el autor arequipeño ha tratado de postular un conjunto de ideas sobre la ficción que atienda, como la vida misma, a sus diversos niveles.

La verdad de las ficciones o el “arte de mentir”

Ya en su tesis doctoral García Márquez. Historia de un deicidio, de 1971, Vargas Llosa empleaba las categorías de verdad y mentira para juzgar una novela desde un punto de vista formal. Citemos: “Irresponsable en lo que concierne a los temas de su obra, está enteramente librado a sí mismo -es decir a su obstinación, a su lucidez- en la empresa de desalojar de sí a sus demonios, de objetivarlos mediante palabras en ficciones que, para él, son verdaderos exorcismos. En otros términos, como la verdad o la mentira de un mundo de ficción dependen exclusivamente de su forma, no de los “temas” sino de su objetivación en una escritura y en una estructura, el suplantador de Dios es plenamente responsable, como escritor, de la mediocridad o de su genio” (1971: 101-102). Esas categorías cumplían, en la primera etapa de su mirada al fenómeno de la ficción, con el objetivo de hacer evidente el hecho de que una novela era “verdadera” o “mentía” si lograba o no, a través de la forma, que el lector tuviese una inmersión exitosa en la ficción. Era, por lo tanto, verdadera si la forma cumplía con ese requisito y mentía si no lo lograba. Por ello, para Vargas Llosa, la responsabilidad del escritor era absolutamente suya en el nivel formal que comporta la creación de ficciones y más responsable aún con respecto a su mediocridad o su genio debido a las elecciones tomadas al momento de construir su universo ficcional (darle una estructura y emplear un conjunto de técnicas).

Ahora bien, en un primer momento, este eje de oposición verdad-mentira funciona en su poética solo para la forma y no para los temas que contiene una ficción, temas que, más bien, terminarían eligiendo al escritor y sobre los cuales, por esa razón, no sería responsable. Sin embargo, con el paso de los años, hemos visto cómo Vargas Llosa no abandonó este eje de oposición para enriquecerlo, reforzando o ampliando su poética, poética que no solo comporta una aproximación formalista al fenómeno de la creación de ficciones sino que se abre a la reflexión en torno a la función que cumplen las ficciones en la sociedad. El artículo, “El arte de mentir” (1984), cuyo cometido central es destacar el papel que juega la forma en las ficciones, concentra gran parte de la intención del autor pues se refiere al hecho de que la elaboración de una ficción, ante todo, demanda un esfuerzo artístico, una disposición y un manejo de recursos técnico-formales sin los cuales el escritor puede correr el riesgo de fracasar en la empresa de persuadir a sus lectores. Pero no solo eso, a partir del título comprendemos que las ficciones son para Vargas Llosa mentiras que hay que saber cómo construir. Repetimos que para el autor el empleo del término mentira no se realiza en la dimensión ética que comporta el acto responsable de ser sinceros o fieles a la dimensión objetiva de la realidad. Para Vargas Llosa, mentir al momento de construir una ficción, supone sobrepasar la realidad, excederla, recrearla y sobre la base de ese procedimiento hacerla hablar. Cuando un escritor miente, no está ocultando la verdad, la está traspasando, como sostiene Iser, a partir de una serie de dispositivos cuya función es añadirle a la realidad un elemento capaz de hacer de la ficción algo independiente de sus fuentes. Iser sostiene que es como “presentar la no-realidad (lo no existente) como si realmente existiera” (1997:43). Este proceso de remodelación, esta mentira, en palabras de Vargas Llosa, desde luego, no abandona la realidad. En toda ficción, dice Iser, la realidad está presente, hecho que le permite a las ficciones ser duales y orientarse según sus intereses.

Para Mario Vargas Llosa, que una novela (entiéndase una ficción) diga la verdad -si vinculamos como él- verdad y mentira, supone, en primer término, que pueda anular las circunstancias reales que nos rodean (función inmanente de las ficciones, según Schaeffer, 2001), es decir que logre seducirnos. Y lo contrario, o sea que mienta, que no consiga, como lectores, trasladarnos con la fuerza necesaria, a ese otro mundo, el imaginario, en el que debe desarrollarse persuasivamente la historia que cuenta. Toda buena novela, sostiene Vargas Llosa, nos hace vivir una ilusión, nos traslada a ese espacio en el que todo es deseo, magia, fantasía. Como un gran embauque, las ficciones consiguen, al menos durante la lectura, que seamos otros, aquel que deseamos, aquella persona que lo contingente de este mundo nos impide ser. Que la escriban los hombres y mujeres, sostiene, descarta que sea una “fabulación gratuita”, una prestidigitación sin trascendencia, un conjunto de palabras hecho de pura irrealidad.

Por lo sostenido por Vargas Llosa, en esta primera etapa de sus reflexiones, queda claro que pensar que una novela dice la verdad o miente, por la anécdota que cuenta, es caer en un error. En realidad, sostiene, las ficciones dicen la verdad o mienten a partir del éxito o del fracaso de los mecanismos formales puestos en funcionamiento para hacer realidad, para convencernos de su poder evocador, de su potencia representacional.

En “El arte de mentir”, Vargas Llosa destaca como un error el que a la gente le importe que las novelas sean ciertas o falsas, pero sobre todo que hagan depender su calidad y valor de su verdad o falsedad. La lógica de este razonamiento es contundente: mientras más verdaderas, es decir, más documentales, las ficciones son mejores para muchos lectores. Sin embargo, Vargas Llosa no deja de reconocer que las ficciones, encarnadas en novelas, inevitablemente mienten, pero que “esa es solo una parte de la historia. La otra es que, mintiendo, expresan una curiosa verdad, que solo puede expresarse disimulada y encubierta, disfrazada de lo que no es” (1984: 4) Este hecho, esencial en todas las ficciones, demuestra para Vargas Llosa que las invenciones realizadas por los escritores no son pura forma o irrealidad y que más bien, revelan aspectos de nuestra condición humana. Pero no solo eso, se ajustan a las teorías antropológicas sobre la ficcionalidad que parten de la idea de que las ficciones construyen un universo imaginario para significar algo que se encuentra más allá de la representación y del referente que las inspiró. Iser (1997) apunta en esa dirección cuando insiste en que la fórmula básica de la ficcionalidad se sostiene en una estructura de doble significado: un significado que se oculta y otro que se revela. A eso también se refiere Ricoeur cuando sostiene que la ficción se vale del engaño y la simulación para poner al descubierto verdades ocultas y que su estrategia se funda en decir una cosa y significar otra. Y ese es también el modo general en que las ficciones se inscriben en nuestras vidas, es decir, como un conocimiento de nosotros mismos que solo surge cuando es estructurado en un universo producto de la imaginación y fantasía.

De otro lado, para Vargas Llosa el hecho de que las novelas sean trasposiciones de la realidad (no importa si materializadas desde el más objetivo realismo hasta la más fantasiosa invención), determina de manera clara la distancia que existe entre la realidad y su representación en una ficción. Es decir, no por ser más realistas ni por ajustarse a sus modelos reales, las ficciones dejan de serlo. Sostiene que unos son los hechos y otras las palabras que utilizamos para representar esos hechos. Las ficciones, nos dice, “no son vividas sino escritas, y están hechas de palabras y no de experiencias vivas” (1984:5). En suma, el hecho realmente acaecido que alimentan una ficción o el hecho imaginado, creado por la más desatada fantasía no hace, desde el plano de la anécdota, a una ficción más verdadera o más falsa. La verdad de las ficciones, por ello, según Vargas Llosa, dependería de otros elementos: “de su propia capacidad de persuasión” (1984:5).

Otro aspecto que determina con claridad las mediaciones que afectan la elaboración ficticia es el referido a la dimensión temporal como un elemento central en la producción de ficciones. Aquí es pertinente mencionar que el tratamiento del tiempo constituiría uno de los elementos básicos de las ficciones en la medida que se constituye, con el espacio, en uno de los puntos de sustentación imaginaria de la psique humana de acuerdo con Gilbert Durand . La capacidad que tiene la ficción en su propósito de hacernos presentes a nosotros mismos depende de la instauración de una dimensión temporal en la que nuestras acciones puedan ser articuladas a un determinado orden. Para Vargas Llosa la distancia entre la manifestación del tiempo real y el de cualquier ficción prueba la drástica modificación que se opera en ese nivel de la representación. Frente al caos que supone el fluir indetenible del tiempo, las ficciones operan como un modelizador que permite que podamos iniciar una historia y concluirla. Este aspecto, según Iser (1997), se relacionaría con la forma como combatimos nuestra incertidumbre con respecto al origen y fin de nuestra existencia y al interés que desarrollamos por saber lo que sucede en ese paréntesis que es la vida. La instauración de un punto de vista temporal, a partir de cual el narrador establece una distancia con lo narrado sería la manifestación de esa necesidad. Las manipulaciones del tiempo que se operan en una ficción demostrarían la urgencia que tenemos los seres humanos de combatir lo inevitable, de responder a lo ya consumado, de borrar un destino desgraciado o de oponernos a la muerte.

En efecto, al tener un inicio y un final, según Vargas Llosa, las ficciones crean un orden (pura invención ficcional) del que la vida carece. Al instaurar un orden, nos enfrentamos a lo inconmensurable a través de ese instrumento humano que denominamos perspectiva o punto de mira, sin el cual es imposible relacionarnos con el mundo.

De otro lado, Vargas Llosa se enfrenta a la pregunta que interroga sobre las diferencias entre una ficción y un texto histórico atendiendo al hecho de que ambos tienen en común el ser hechura de palabras y someter sus discursos a una dimensión temporal. ¿Cómo, entonces, diferenciarlos respecto de la verdad o falsedad de sus discursos? Para Vargas Llosa se trata de “sistemas opuestos de aproximación a lo real” (1984:5). La ficción, sea una novela o cualquier otra especie narrativa, a diferencia de la historia o de un reportaje periodístico, no es esclava de la verdad. Mientras que la historia no puede dejar de someterse a un cotejo con la realidad, la ficción lo que hace es transgredirla, reelaborarla, contradecirla, oponerse a ella subvirtiéndola desde su esencia.

La verdad de una novela no depende entonces de su sumisión a la realidad, ¿de qué, entonces, depende? La respuesta de Vargas Llosa se articula a la tradición fenoménica que sostiene que las ficciones más auténticas son las que mejor fingen, las que consiguen una gran autonomía respecto de la realidad al erigir un mundo de fenómenos, de efectos, es decir, de “la fuerza comunicativa de su fantasía, de la habilidad de su magia” (1984:5). Por ello, para Vargas Llosa toda buena novela, es decir, toda novela bien escrita, bien construida, dice la verdad y toda novela deficientemente construida o mal escrita, miente. Mientras las buenas novelas permiten que el lector experimente eficientemente la ilusión de un mundo que pasa a reemplazar el de la realidad dicen la verdad; las otras, las malas, al no ser capaces de hacerlo, mienten.

En este punto de vista Vargas Llosa concuerda con quienes, como Schaeffer, desde un punto de vista cognitivo, sostienen que la realización estética (plena, acabada) es la función inmanente de la ficción, esto es, que es constitutiva de la llamada “inmersión ficcional” que todo lector debe realizar para alcanzar la trascendencia (2002: 316). Lo que Vargas Llosa denomina poder persuasivo, fuerza comunicativa o habilidad para referirse a una ficción bien escrita, para Schaeffer es crucial para alcanzar la trascendencia que está detrás de toda función estética. Trascendencia que solo es posible alcanzar mediante lo que el crítico francés llama atención estética, atención que depende, a su vez, de la intención estética del productor del texto.

Es claro que para Vargas Llosa es imposible que una novela diga lo que él llama la verdad, en este caso estética, si no está bien construida o, como sostiene Schaeffer, si no cumple con la satisfacción de la función de diversión de manera óptima. Este lo dice del siguiente modo: “una obra de ficción solo puede desempeñar de manera satisfactoria una función trascendente cualquiera si gusta desde el punto de vista de la inmersión ficcional; es decir, desde el punto de vista de la forma específica de la atención estética que es constitutiva del funcionamiento de los dispositivos ficcionales” (2002: 318).

La verdad, entonces, en una ficción, es fundamentalmente estética para Vargas Llosa y no se trataría en ningún caso de una verdad, no en el sentido que comporta ajustar el referente con la expresión que nos sirve para comunicarlo, pues las novelas, al generar universos ilusorios sobrepasan ese nivel en el que la verdad se somete a alguna de las teorías de la correspondencia, como, por ejemplo, la de Tarski. Su ética ficcional sería, en todo caso, singular y estaría marcada a fuego por la intención estética que anima sus contenidos. Este hecho, que aleja a la ficción de ese sometimiento a la verdad, no la aleja, simultáneamente, de sus responsabilidades trascendentes. Al estar construida sobre la base de las experiencias de seres humanos reales, lo que hace una ficción no es solo referir esa experiencia, haciéndonos presentes a nosotros mismos, como sostenía Iser, sino que contribuimos a enriquecer la realidad, a ampliarla a través de canales (las novelas, los cuentos) en los que, en principio, se produce una ampliación de nosotros mismos. En esta dirección, Vargas Llosa le reconoce a la ficción una de las características que liga más profundamente al hombre a la elaboración de historias. Esta característica determinaría que las ficciones sirvan, como sostiene Iser, “para desplegarnos en las posibilidades de nosotros mismos” (1997:65), acción sin la cual no podemos hacernos presentes. Esas posibilidades del ser que, además de hacernos presentes, nos permiten ser otros, llegar a hacer realidad, según Vargas Llosa, una de las más caras aspiraciones humanas: ser distinto de lo que se es.

Referencias bibliográficas:

DURAND, Gilbert (2004) Las estructuras antropológicas de lo imaginario. México: Fondo de Cultura Económica.

GARRIDO DOMÍNGUEZ, Antonio (1997) “Teorías de la ficción literaria: los paradigmas”. En Teorías de la ficción literaria Madrid, Arco Libros; pp.11-40.

ISER, Wolfgang (1997). “La ficcionalización: dimensión antropológica de las ficciones literarias” en Antonio Garrido Domínguez (compilador) Teorías de la ficción literaria. Madrid, Arco Libros; pp.43-65.

SCHAEFFER, Jean-Marie (2002). ¿Por qué la ficción? Madrid: Ediciones Lengua de trapo S.L.

VARGAS LLOSA, Mario (1984) “El arte de mentir” en Suplemento Dominical del diario El Comercio. Lima, 12 de agosto; pp.4-6.

VARGAS LLOSA, Mario (1971). Gabriel García Márquez. Historia de un deicidio. Barcelona: Barral editores.