Ubres maternales y caderas ávidas: la huachafería en “La tía Julia y el escribidor”

Antes de tentar el Everest de “Conversación en La Catedral”, tuve la fortuna de hacer una parada de emergencia en el oasis de “La tía Julia y el escribidor”. Fui conducido por esos rumbos siguiendo las migas del chisme, mucho antes de que las redes sociales develaran que el morbo malsano es lo que distingue a nuestra especie. Para seguir con la analogía topográfica, al final resultó que la apreciable “anécdota” del matrimonio del “autor” (Varguitas) con su tía materna (Julia) era una palmera pelada y sin regar al lado del volcán en eterna actividad llamado Pedro Camacho (“un amigo, boliviano y artista”).

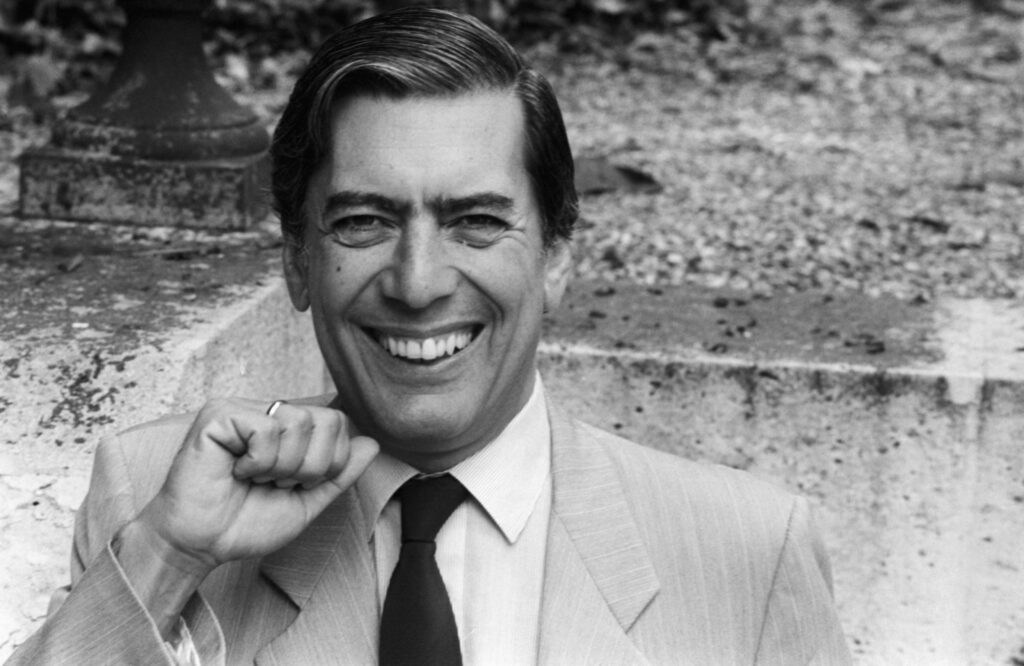

“Vida y milagros de Pedro Camacho”, fue el título provisional de la novela, finalmente descartado en favor de la tía Julia, en una operación que parece responder más a los designios del marketing que de la ficción. O quizá no. El propio Mario, en el prólogo a la edición de 1999, confiesa que la novela está inspirada en “(…) un autor de radioteatros que conocí de joven, al que sus melodramáticas historias devoraron el seso por un tiempo”. A continuación, explica: “Para que la novela no resultara demasiado artificial, intenté añadir un collage autobiográfico: mi primera aventura matrimonial”. Y en una entrevista de 1977 (apenas publicado el libro) ya había adelantado: “Al final, los capítulos autobiográficos, que yo creía tan verídicos, terminaron contaminados de ficción”. En todo caso, jamás me atrevería a enrostrarle a Vargas Llosa ese conjuro tan pertinente para ponerse a salvo de cierta “autoficción” que pretende hacer de cualquier menudencia un supuesto banquete: “Si no eres Proust, no me cuentes tu merienda”.

Pero, regresemos al volcán llamado Pedro Camacho, autor y director de radioteatros en transe al gozoso infierno de la locura. Camacho y sus cada vez más delirantes radioteatros son una celebración, más que del melodrama, de cierto tipo de huachafería: la huachafería retórica. El propio Vargas Llosa lo explica así: “Quería introducir esa sensiblería, esa truculencia en hechos, virtudes y decorados, que es tan típica de los radioteatros y de toda la literatura de consumo. Así, la novela estaría enraizada en la huachafería. Pero no en su sentido criollista sino en la huachafería pura, sin más, que es siempre una cierta distorsión de la indumentaria, del lenguaje o de la sensibilidad”.

Los “radioteatros”, que alternan los capítulos impares, no son tales. Son cuentos “literarios” hechos y contrahechos por una prosa deliciosa y desvergonzadamente huachafa. Mi favorito, quizá por deformación profesional, es el dedicado al doctor don Pedro Barreda Zaldívar, juez instructor de la Primera Sala (en lo Penal) de la Corte Superior de Lima —“tenía, bajo su sólida coraza jurídica, alma de poeta”— quien debe procesar al presunto violador de menores: Gumercindo Tello, consumado cínico o fanático religioso que niega cualquier culpa al punto de poner en riesgo el propio instrumento delictivo: “Estrambóticos y estrábicos, saltamontes atónitos, sus ojos pasearon del secretario al juez, del suelo al techo, de la silla al escritorio y allí permanecieron, recorriendo papeles, expedientes, secantes. Hasta que se iluminaron sobre el cortapapeles Tiahuanaco que descollaba entre todos los objetos con artístico centelleo prehispánico (…) —Alto ahí —lo interrumpió, con una sospecha atroz, el doctor don Barreda Zaldívar— ¿Qué va usted a hacer? —Cortarlo y botarlo a la basura para probarle lo poco que me importa —replicó el acusado, mostrando con el mentón el cesto de papeles”.

En mi primera lectura de la novela, agradecí ese libro de cuentos camuflado de los “radioteatros”. Las lecturas posteriores me revelaron los croquis o embriones de cuentos que Varguitas planea y planea sólo para darse el gusto de fracasar, y volver a empezar. Conocidos los trucos y develada la magia, si revisito esta novela es para paladear mis subrayados. Hoy, cuando quizá el melodrama se haya diluido y ya nadie canta letras de boleros, nadie puede negar que la huachafería reina con nuevos bríos y se reconoce, por ejemplo, en la exquisita referencia a un monte cualquiera perdido en la selva: “Se internó en las laderas sicalípticas de esa montaña de ubres maternales y caderas ávidas que llaman La Bella Durmiente”. La más preciosa huachafería como forma de sintaxis.